はじめに

こんにちは、サービス開発2課の小田です。

LANSCOPE クラウド版 開発チームのプロジェクトリーダーを担当しています。

前回に続き、プロジェクトリーダーとしての心得的な投稿第二弾です。

https://tech.motex.co.jp/entry/2024/06/12/130217

前回はプロジェクトリーダーとしての考え方を中心に。

今回は主業務の一つでもある「スケジュール管理」についてまとめてみます。

スケジュール管理とは

ChatGPTの回答。

スケジュール管理とは、時間の管理や予定の調整を行うことで、自分自身やチームの業務を効率的に遂行するためのプロセスです。

スケジュール管理には、タスクの優先順位の設定、スケジュールの作成、予定の調整、期限の設定、進捗の追跡などが含まれます。

スケジュール管理を適切に行うことで、時間の無駄を省き、タスクの完了をスムーズに進めることができます。

理想的。

だだ実際には複数のプロジェクトを持っていたり、本業務外の対応など様々なイレギュラーなタスクが介入してきます。

製品は継続的なアップデート、新機能が増えるにつれ、

どうしても運用保守的な課題、開発体制の拡大など、タスクは増加していきます。

これらの対策も別途必要ですが、今回は別のはなし。

一旦対策は置いておくとして、こういった課題を踏まえてのスケジュール管理が大切です。

スケジュール管理の重点ポイント

スケジュールの管理方法には色んな手法があります。

WBSやガントチャート、かんばん管理...。

それをExcelやBacklog、Redmineなど、表現の仕方はどれでも構わなくて、正解もありません。

会社推奨のツール、チームのスタイルに合わせて決めれば良いです。

重点ポイントは2点です。

- スケジュールについて質問があった際に「メンバーでも」マイルストーン・優先順位を判断、回答できること。

- プロジェクトリーダーだけで管理するではなく「チームで管理」ができるようになっていること。

これまで見てきたプロジェクトでは、これらが考慮されているとおよそ上手く回っていた傾向があります。

優先順位の把握を最優先

- 進捗どうですか?

- バッファはありますか?

- このタスク追加できますか?

この質問に対して、

プロジェクトリーダーではなくメンバーが根拠を持って回答ができるのならば、WBSでもガントチャートでも構いません。

そのためには、

- 進行中のタスクが順調なのか、バッファなどがあるのかの把握。

- 追加タスクによる他のタスクへの影響把握。

が必要です。

1プロジェクト単位だけでなく、全プロジェクトで把握し、その上で優先順位を判断できるスケジュール管理の構築が必要と言えるでしょう。

ちなみに「プロジェクトリーダーだけが把握できていれば。」はNGです。

詳細は後ほど。

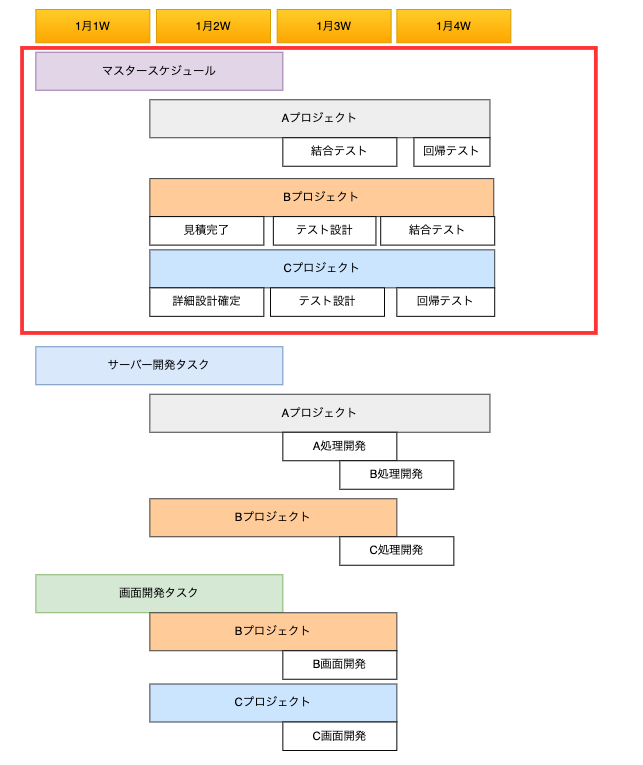

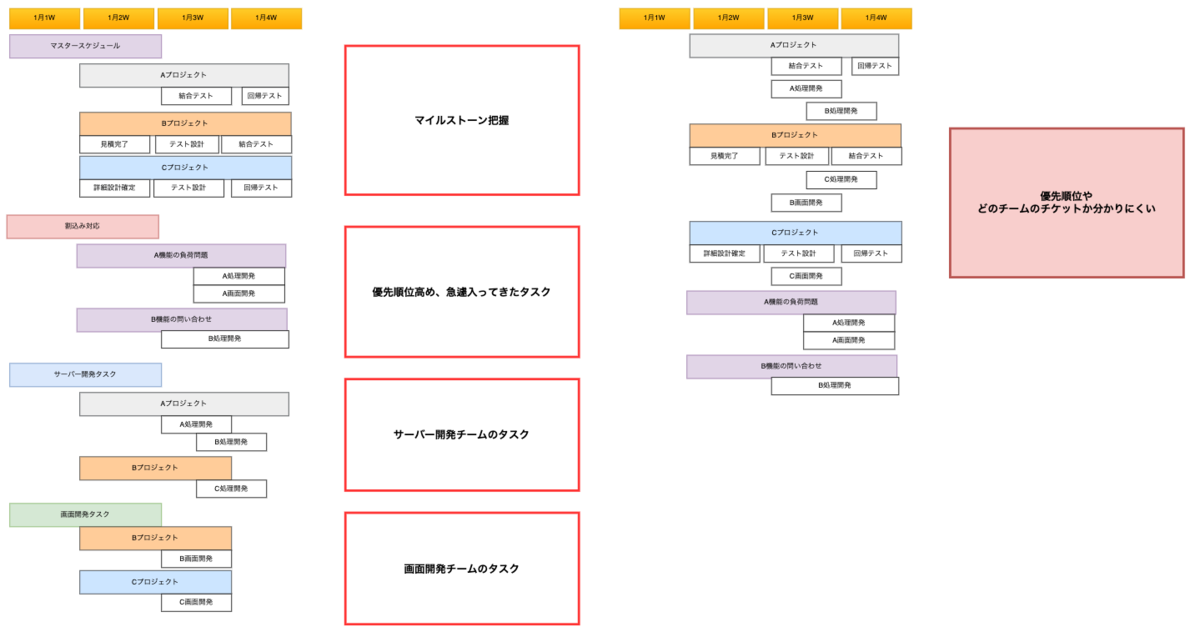

管理用のスケジュール枠を設け、開発チケットとは分ける

サーバー開発や画面開発チケットまで一つにまとめていくと数は膨大に。

それらを複数プロジェクトまとめて管理すると大抵ぐちゃぐちゃになり、見逃しや漏れの要因にも繋がってしまいます。

管理用のスケジュールは別途枠を用意した方が可視性が上がります。

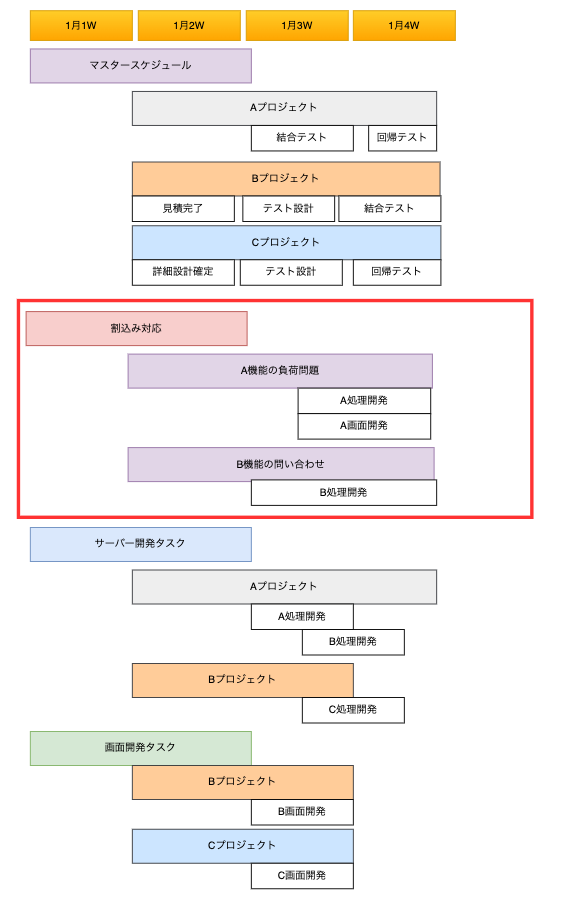

割込みは分けて管理

割り込みは性質上急遽優先順位が上がったり、担当者が特定だったりと状況が変化しやすいです。

その性質から、新機能開発といった大型プロジェクトのスケジュールとは分けて管理を。

ただしここからさらに開発・管理チケットを分けると、かえって見にくくなるので、これらは一緒に管理する方が良いです。

割り込み対応は比較的短期であるため、一緒に管理しても支障はないと思います。

長期化、大規模になる場合は、別途プロジェクトとしてまとめた方が良いでしょう。

まずはマイルストーンを重視した作りを目指す

スケジュール管理の第一歩は漏れなくスケジュール把握ができることです。

各メンバーが「今やるべきこと」、「次何をするべきか」が把握できるを優先。

精度や粒度はその後チームの動き方、プロジェクト規模に応じて補填していけば良いです。

ローテーションで運用してみる

スケジュール管理は立てて終わりではありません。

ちゃんと運用が回っていること、プロジェクトリーダーは当然としてメンバーも理解し、活用できていることが必要です。

進捗確認は朝礼や定期ミーティングなど、プロジェクトの規模によって変わりますが、

どの規模であってもPLだけで進行するのではなく、メンバーを含めてスケジュール確認をローテーションしていくのが良いです。

誰でも回せるような運用になっているか、運用課題や気づきポイントが多く得られるはずです。

メンバーでも管理できるスケジュール管理を目指す

「今やるべきこと」、「次何をするべきか」を把握してメンバーに割り振るのはプロジェクトリーダーの仕事です。

これを把握できないと優先順位は決められないでしょう。

ただプロジェクトリーダーは超人ではありません。

1人での把握には限界があります。

複数プロジェクトや割り込みなど、全部持とうとするとどんどん苦しくなっていきます。

そこから連携漏れや調整漏れが流入し、炎上プロジェクトの要因に繋がってしまいます。

「自分がやらないと駄目、全部自分が把握しとかないと」は危険です。

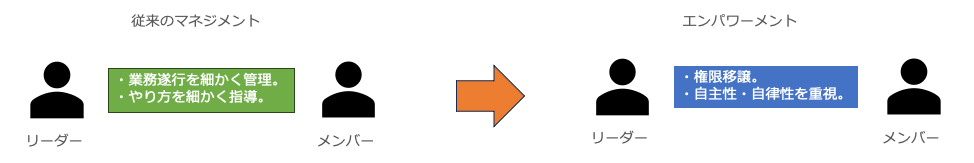

そうならないよう機能や工程などに応じて、責任者(チームリーダーなど)を任命して徐々に管理を任せていくのが良いでしょう。

俗に言うエンパワーメントと呼ばれるマネジメント手法です。

先のスケジュール管理手法が構築できれば、やるべきタスク、マイルストーンが明確になるはずです。

その一部、限られた範囲のスケジュール管理から任せてみる。

次からはそれらを構築できるように挑戦してもらう。

そんなキッカケにも繋がるはずです。

権限委譲において「丸投げ」はNGです。

スケジュール管理を通じて、「任せるスコープ、権限の範囲」を伝えられる仕組みを構築しておくことが大切です。

スケジュール管理が共有できていればメンバー人一人が全体スケジュールを意識でき、優先順位判断、リーダー視点を養うにも有効です。

プロジェクトリーダーで全部確認するよりメンバーからエスカレーションしてもらう仕組みを構築する事ができれば、

一つ一つの情報の吸い上げ、詳細把握が不要になり、プロジェクトリーダーの負荷は大きく変わっていくと思います。

プロジェクトリーダーだけが分かるスケジュールはNGというはなし

先の文章をもう一度。

ちなみに「プロジェクトリーダーだけが把握できていれば。」はNGです。

プロジェクトリーダーがずっと同じチームに居られるかは分かりません。

製品開発のスピードを落とさないためにも、後続のメンバーでも同じように運用出来るような構築をしておくべきです。

優先順位判断、リーダー視点をメンバー単位で強化していかないと次のプロジェクトリーダーは続きません。

「現プロジェクトが終わればOK」ではなく、先を見据えてプロジェクトリーダーは動くこと、組織としてその活動への支援、理解が不可欠です。

チームビルディングに繋げる

スケジュールや要件、プロジェクトの方針を決めるのはプロジェクトリーダーの仕事ですが、全てを決めてしまうのは良くありません。

メンバーへ相談ベースで動くことも大切です。

可能であれば完全確定してしまう前に3~4ヶ月後先のスケジュールや体制を共有するのが良いでしょう。(※共有できる範囲で)

- 現状から見て今のチーム編成はどうか?

- 先のロードマップスケジュールは適切か?

全部プロジェクトリーダーが決めてしまうと、メンバーの考える機会を奪ってしまうことになります。

一緒に考えることでタスクへの責任感や自分の考えの反映、視点を養うということに繋がると思います。

スケジュールはプロジェクトリーダーの持ち物という考えはなくしていくべきです。

正しくはチームの持ち物。(最終責任はプロジェクトリーダーですが)

「全員で決めたスケジュール、全員で守ろう」といったチームに変えていきましょう。

自業務のマネジメント領域の拡張から興味や関心が生まれ、やがて新たなリーダーや管理者発掘に繋がると思います。

まとめ

- スケジュール管理で第一に優先したいのはスムーズな優先順位把握、チームごとのチケットの確認のしやすさ。

- 複数プロジェクト・割込はどうしても発生する。全体を見通せるスケジュール管理構築が必要。

- プロジェクトリーダーの全体把握には限界がある。権限委譲・分担を仕組みに反映していくことも大事。

- チームで把握・管理出来る形を目指すことは、将来的なチーム体制、管理者育成にも有効打。

スケジュール管理のメインはタスク管理、優先順位決めではありますが、

チーム全員で運営するという工夫を入れることで、将来の体制づくりにも繋がっていくと思います。

是非皆様のチームでも今のスケジュール管理について会話してみて下さい。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。