はじめに

こんにちは、サービス開発2課の小田です。

新年度からプロジェクトリーダーやマネジメントをやっていく人もいるかと思います。

メンバーに指示し、導く立ち位置のリーダーとしてどのようなことをしていくべきか、心得的なものを投稿しようと思います。

これを起点にプロジェクトリーダーという役割に興味持ってくれる人が増えると嬉しいです。

- はじめに

- 軽く自己紹介

- プロジェクトリーダーの業務

- 業界ごとに異なるプロジェクト運営

- 先を見据えてのプロジェクト運営が大切

- プロジェクトリーダーは調整ごとがメイン

- プロジェクトリーダーには向き不向きがある

- まとめ

- おわりに

軽く自己紹介

前職はSIerとして色んな現場を転々としつつエンジニア、プロジェクトリーダー職を5年間。

その後エムオーテックスに入社、プロジェクトリーダー職を担当しています。

SIerとメーカーの異なる文化、経験を活かして業務に励んでいます。

プロジェクトリーダーの業務

エムオーテックスでのプロジェクトリーダーは主に下記のような業務を担当します。

- 要件定義

- 基本設計・詳細設計

- 仕様判断

- 進捗・課題管理・スケジュール調整

- 関連MTGの進行

- 進捗の報告や各部門への展開

手を動かすというよりも口を動かす機会の方が多いです。

一人で作業を進めるというより色んな人と会話、合意形成していく調整ごとをしてプロジェクトを完了に導くのが主な業務になります。

業界ごとに異なるプロジェクト運営

SIerやSESの場合は「プロジェクトが完了すれば、解散」という事がほとんどです。

納品すれば完了し、違うプロジェクトへが基本です。

こういった背景からプロジェクト運営の中で課題、コミュニケーションの問題があっても改善されないまま終わることも多いです。

しかしメーカー系であるエムオーテックスでは基本的にプロジェクトは継続されることが大半。

自社製品の継続的アップデートの背景上、ノウハウを持ったメンバーや前回プロジェクトをそのままというのは必然的とも言えます。

なのでいつまでも課題やコミュニケーションが改善されないままだと、全体の負荷も上がり「何故対策してないの?」ともなります。

メンバーからの信用・安心感にも悪影響となるでしょう。

製品は成長していくものであり、運用保守的な課題、開発体制拡大など、リソースとタスクは増加し続けます。

事前に対策しておかなければ、気付いた頃には一杯一杯になっていきます。

「プロジェクト完了すれば終わり」というのはメーカー系には当てはまらず、先を見据えたスケジュール管理やナレッジ整備、メンバーのスキルマップを意識しておくことが重要と言えます。

先を見据えてのプロジェクト運営が大切

未来予知はできません。

なので日頃の業務からしっかり課題を検知、改善まで進めることが大切です。

- 課題を検知出来る仕組み

- 改善策の具体化、実施計画

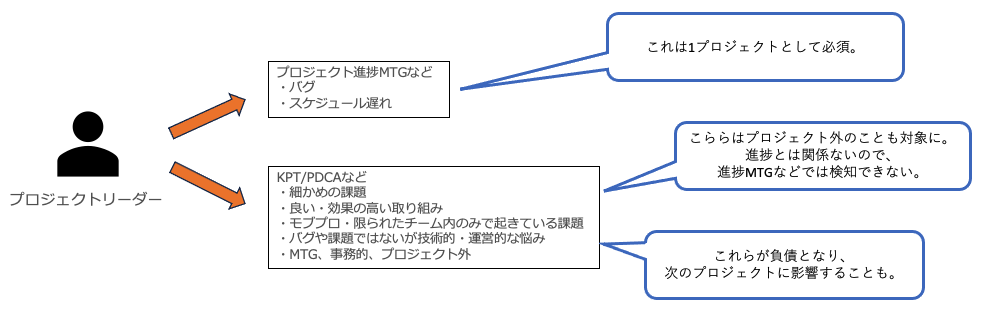

プロジェクトリーダーは上記の仕組みの導入や推進、いわゆるPDCA、KPTに該当します。

この点の注意点として、1つのプロジェクトとして会話の場を設けるというより、プロジェクト横断・プロジェクト外の事柄も収集出来る場を積極的に設けるべきです。

プロジェクトリーダーが全て取り仕切る必要はないですが、リードする人を立てたり、実施する時間を確保できるようにスケジュールを組むようにしていきましょう。

- 調整や判断が必要系

- 課間調整、製品としてどうするかの判断が必要

- 単純に時間がかかる系

- 本腰をいれないと難しい

- 技術的・リソース的負債系

- 人不足、ナレッジ、時間が足りない

- インフラ・品質的

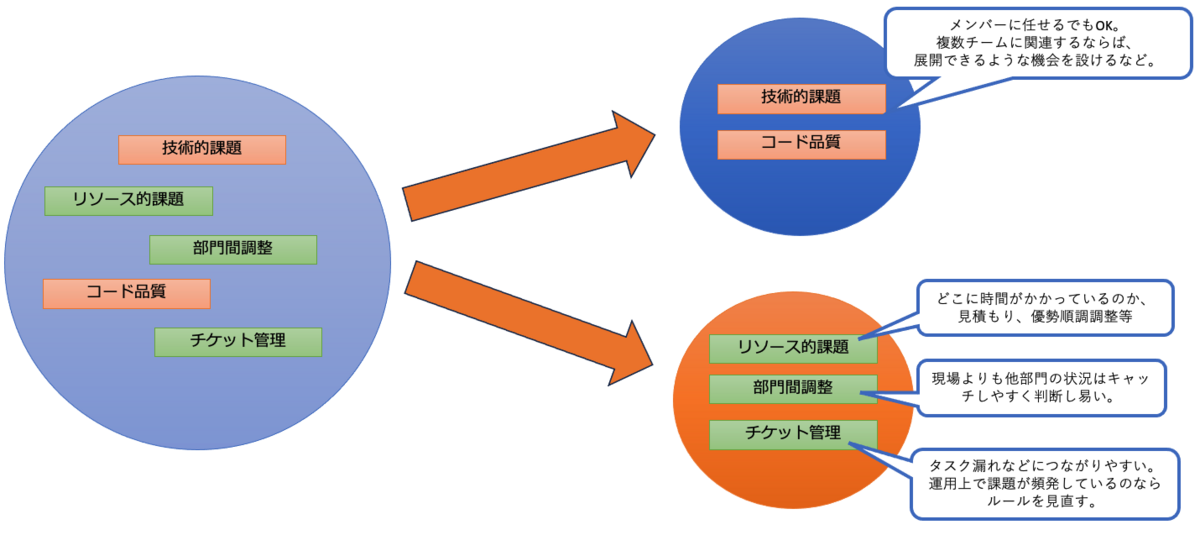

特に上記の課題群についてはメンバー単体で動くことが難しく、かつ開発分野から離れるものであればつい優先度を下げてしまう傾向があります。

プロジェクトリーダーはそれらに対して「管理・長期的な目線」から影響・効果を見て調整、スケジュール配置、上位層へのエスカレーションをすることが大切です。

このような点からも「結果だけ共有して」という形式ではなく、なるべくプロジェクトリーダーも交じっての実施が効果的です。

これらの積み重ねで将来発生する課題を未然に防止、解決に繋がることも多いです。

現状課題がなかったとしても先ずは課題発見の場を設け、定期実施して習慣付けをすることが大切です。

プロジェクトリーダーは調整ごとがメイン

プロジェクトリーダーは会話や調整ごとが主業務です。

先述のこともあって、これらに積極的に向き合う、取り組んでいく必要があります。

仕様や方針を決めるためには関係者と都度合意形成が必要ですし、その際には適切な人選やタイミング、頻度・粒度の連携や報告が重要になります。

- 事柄に対して関連する人・有識者を選定

- 誤った人選だと判断ができない、不用意に全員を入れても時間を浪費

- 情報を精査して適切なタイミングで連携

- 全情報を常に最速で連携すれば良いものでもない。頻度が多いと常態化して見逃しにも繋がる。

これらは念密にやり過ぎても時間が過剰にとられてしまいメンバーやチームのストレスにも繋がってしまいます。

優先度、規模・影響の判断基準を常に養い、探求し続ける必要があります。

ゆくゆくは1プロジェクトだけということにもならないでしょう。

必然的に複数プロジェクト・割込対応を取り扱う機会も増えてきます。

そのような状況下であっても適切に優先順位を決断し、様々な意見の中で折衷案を導き出すのがプロジェクトリーダーの役割です。

プロジェクトリーダーには向き不向きがある

ここまでの事柄を見てどう感じたかがとても大切だと思います。

- 面倒くさそう。

- メリットを感じない。

- 今が上手く回っているなら良いのでは?

- そんなことより手を動かしたい。

これまで数々の案件、現場を見てきた経験から、そういった方は心が折れている傾向です。

(もしくはその配下のメンバー)

逆にやってみたいや面白そう、試してみたいと思える人は1つのプロジェクトとしてだけではなく、製品成長としてとても強力な存在です。

まとめ

- メーカーでのプロジェクトリーダーは世間で言う「プロジェクトが終われば解散」は適用されない。持続的なプロジェクト運営の考えが必須。

- プロジェクトリーダーには常に先を見据えた動きが求められる。日頃からの課題把握を積極的に。

- 発生している課題や改善に対し「管理・長期的な視点」を入れるのがプロジェクトリーダーの役割。

- プロジェクトリーダーは調整ごと・改善ごとが主。これらに向き合えるかが大切な要素。

紹介した内容は「当たり前じゃない?」と思った人も多いと思います。

ただ実際に実践・継続、仕組み化するのはなかなか難しいです。

(皆が容易に実践出来ているなら、世の中から「炎上プロジェクト」という言葉は存在しません。)

繁忙になってしまうとつい優先度を下げてしまいます。

そんな状況下でもしっかりと推進し続けていくには、メンバー全員で共通認識(同じ方向を向く)を持つ必要があります。

そのためにはプロジェクトリーダーとしてこれらを心得つつ、リードしていくことが大切と言えるでしょう。

おわりに

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

プロジェクトリーダー、マネジメント業務は大変な面もありますが、その分エンジニアとは異なるやりがいや達成感も経験できる役割です。

本内容がこの道を志す方にお役に立てれば幸いです。